ザクロの歴史

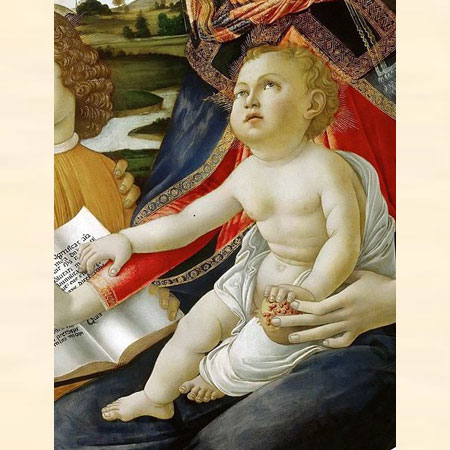

古い絵画に描かれた『ザクロ』

最近ザクロの素晴らしさが多くの方に知られるようになりました。しかし、ザクロの歴史は古く、このザクロのパワーは紀元前から多くの人々に知られていたのです。さて、古い絵画にザクロが描かれていることをご存じでしょうか?

15世紀に活躍したイタリアの画家、サンドロ・ボッティチェッリが描いた『石榴(ザクロ)の聖母』には、聖母と赤ん坊、そしてザクロが描かれています。優しい表情の美しい母と、その膝の上で無邪気に母を見上げるあどけない表情の赤ん坊の姿がとても印象的な絵画です。心温まるような絵の中で、よく見ると母子の手に持たれているのが実はザクロなのです。

聖書や神話に登場する『ザクロ』

ザクロの歴史は古く、古代から栽培されており、原産地であるイラン、トルコやエジプトなどの中近東付近からヨーロッパに広まり、インドや中国へと広まったと言われています。ザクロは、聖書や神話の中でも登場し、キリストの復活の象徴とされ、重要な意味を持つ果物でした。

イラン(古代ペルシャ王国)の王室の女性たちは、その美しさや若さを保つために、競うようにザクロの実を食べ、ザクロの種子が入っている枕を使用していたと言われています。また、イランでは「女性は20代になったら1日1個ザクロを食べたほうが良い、40代になったら女性は1日1個食べなければならない」と言うことわざもあるそうです。

イスラエルでは、約3,000年前にソロモン王(古代ユダヤの王)がザクロの果樹園を開いたと言われており、「神々が好んだ果実」として当時の古代神話にも登場しています。

中国でも、古くから種子の多いザクロは子孫繁栄の象徴とされ、果皮を乾燥したものを石榴皮(せきりゅうひ)という漢方として利用していました。

科学的に成分を分析し、ザクロ種子には女性ホルモンが含まれていることや効能などが実証されていない時代です。しかし、ザクロが世界中で古くから伝え続けられているということは、実際に食し、その効果を感じることができたからなのでしょう。

鬼子母神と『ザクロ』

日本では、平安時代の頃に伝わり、鎌倉時代には栽培も始まったそうです。子孫繁栄の神様と言われる鬼子母神は、右手にザクロ、左手には赤ちゃんを抱えています。

明治生まれの板橋の祖母の家の庭には、大きなザクロの木があり、秋になるとたくさんの実をつけていました。生前「ザクロは女の道がつくと言われているよ」との祖母の言葉が心に残っています。西洋、東洋を問わず、世界中で古代の人々の知恵からザクロは女性にとって大切なものとして扱われていたことがわかります。

ザクロは、女性が元気で周りに優しい存在でいてほしいとの願いを込めて造られた、神からの贈り物だと思わずにはいられません。